サラリーマンにおすすめのマンション

サラリーマンが本業とは別に不動産投資を行う場合RC造マンションがおすすめです。

木造と違って手入れの必要がなく、気軽に管理することができるでしょう。

いくつかメリットがあり法定耐用年数が長いので金融機関から融資しやすく、業者もそのことを把握しているのでサラリーマンにはマンションなどの不動産投資を勧めてきます。

そのような場合減価償却などの節税を引き合いに出す業者もいて、耐用年数や減価償却などのルールを知っておくと便利です。

RC造やSRC造の違い、法定耐用年数や減価償却などに関して理解しておくと、投資戦略を図る上で役に立ちます。

一戸建てや2階建てなどのアパートの場合は木造や軽量鉄骨による造りが占めていますが、3階建て以上になると丈夫な鉄筋コンクリートでの造りが主流です。

RC構造とSRC構造の違い

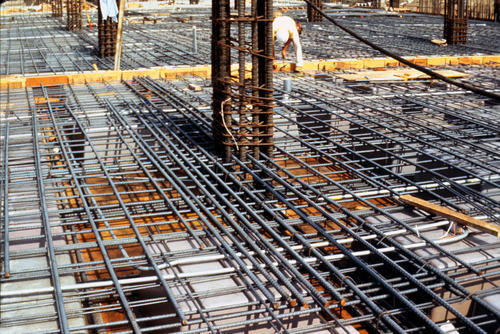

RC造は鉄筋コンクリート構造のことで、コンクリート製の柱と梁の内部に1~2cm程度の鉄が組み込まれていて高い強度を維持しています。

木造や軽量鉄骨に比べると耐震性や耐久性などがあり、防音性や耐火性などにも優れているのが特徴的です。

気密性や断熱性なども高く省エネ効果がありますが、建物自体の質量により地盤強化などが不可欠になるので建築コストがやや割高になるでしょう。

SRC造は鉄骨鉄筋コンクリート構造のことで、鉄筋コンクリート構造の柱と梁の中にH鋼と呼ばれている鉄の芯などを組み込んでいる構造です。

鉄の芯を囲うよう鉄筋を組み上げていき、コンクリートを流し込むことができます。

RC構造と比較すると鉄骨を多めに配置するので柱の断面をやや細くすることができ、鉄骨と鉄筋などを組み合わせることによって更なる高い耐震性を期待することが可能です。

鉄骨をコンクリートで覆うので熱や錆などの弱点をカバーすることができますが、プロセスが複雑なので工期が長期化するケースがありコストが高くなる傾向があります。

高層マンションの場合は耐震性の高いSRC造などで建てられていることが多く、最近ではRC造の技術が進歩しているのでRC造物件も増えてきています。

RC造やSRC造は住居用の場合は法定耐用年数は47年です。

47年という数は建物寿命を意味するのではなく、実際昭和26年では鉄筋コンクリート建物の耐用年数は75年でした。

平成10年にこの47年に短縮されましたが、税収確保のためだと言われています。

実際建物としての寿命を迎える前に壊されている物件が多くあり、取り壊された物件の平均年数は37年です。

基本的に取り壊された建物だけをピックアップして集計したものなので、実際は50年以上の歳月が経過しても十分機能を果たしている建物は多く存在しています。

減価償却費とは

所得というのは1年間の売上からかかった経費を引いたもので、それに税率をかけて納税する仕組みです。

一般的な会計になるのですが長年使用できる建物で金額の大きい資産を購入した時、そのバランスを欠いてしまうことがあるでしょう。

全額経費として計上するとその年かなりの赤字になり、その年以降経費として計上できないため所得が増えるケースがあります。

これらの資産購入金額を利用可能期間、つまり法定耐用年数で按分してからそれぞれの年の経費にすることが可能です。

このことを減価償却と呼んでいて按分された金額を「減価償却費」と呼んでいます。

減価償却費は基本的に計算上の費用であって実際その年に発生したような支出ではありません。

手元からお金は出ていかないが発生する費用という位置づけになり、お金を使用しないで利益を圧縮することができ、この減価償却は節税に対して大きな効果を発揮することが可能です。

定額法と定率法

減価償却の計算方法は定額法と定率法がありマンションの場合はどちらかを選べたのですが、平成28年以降に取得したマンションに関して定額法だけが認められています。

定額法は減価償却の対象である金額を耐用年数にわたり、毎年同じ金額を配分する方法です。

1年目から最後の年まで、基本的に減価償却の金額が変わりません。

毎年一定割合によって減価償却費を計算するので、耐用年数初期に多くの減価償却費を計上することができ、その後減価償却費に計上することができる金額を減少することが可能です。

最終的には定額法や定率法で計上する金額は同じになり、減価償却費を大きく取ることで所得を圧縮することができ節税に繋がる仕組みになります。

減価償却を大きくするには例えば売買価格での建物割合を多くしたり、建物設備での割合を多くするなどがあげられます。

尚、減価償却費が大き過ぎると売却時税金で損することがあり、注意しなければいけないことは取得費です。

取得費はマンションを購入したタイミングでの価格ではなく、減価償却後の金額になります。

それまで減価償却費を大きく取っていると当然取得費は小さくなり、結果的には譲渡所得が大きくなるので税金を多く支払うことになるでしょう。

節税する場合はトータルで損をしないよう調整する必要があります。

投稿者プロフィール

- サラリーマンをしながら不動産投資を始めて、2011年にセミリタイアしました。弊ブログでは「不動産投資のリアル」をテーマに、お金や資産形成の手法について書いています。1983年生まれ・九州出身・某大学商学部卒・既婚

最新の投稿

不動産情報2018.10.01海外の不動産投資でフィリピンの物件価格はどうなっているのか

不動産情報2018.10.01海外の不動産投資でフィリピンの物件価格はどうなっているのか 不動産投資知識2018.09.24サラリーマンが不動産投資を始める時に最低限必要な知識について

不動産投資知識2018.09.24サラリーマンが不動産投資を始める時に最低限必要な知識について 不動産投資知識2018.09.17海外の不動産投資は人気がありますが失敗しない仲介業者を選ぶことが大切です

不動産投資知識2018.09.17海外の不動産投資は人気がありますが失敗しない仲介業者を選ぶことが大切です ワンルームマンション2018.09.10中古ワンルームマンションを購入し家賃という不労所得を得て毎月の手取りを増やす不動産投資

ワンルームマンション2018.09.10中古ワンルームマンションを購入し家賃という不労所得を得て毎月の手取りを増やす不動産投資

PAGE TOP

PAGE TOP